Veranstaltungshinweis

Welche Ideen, Erfahrungen und Erwartungen verbanden sich mit dem Konzept und welches Selbstverständnis ihrer Tätigkeit artikulierten Kopfarbeiter*innen im historischen Wandel der Arbeitswelt?

Der Arbeitskreis Gewerkschaftsgeschichte im Kooperationsprojekt „Jüngere und jüngste Gewerkschaftsgeschichte“ der Hans-Böckler-Stiftung und der Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert diese Veranstaltung, deren Teilnehmenden-Zahl auf 50 beschränkt sein wird. Auch das Programm der Veranstaltung ist bereits online.

Kontakt:

veranstaltungen[at]boeckler.de

Veranstaltungshinweis

Im Sommersemester tagt das Kolloquium "Geschichte der Arbeitswelten und der Gewerkschaften" wieder in Präsenz und zwar in Bamberg am 18. Juli von 9.00 bis 14 Uhr. Wir werden drei laufende Projekte aus dem Bereich der Labour History diskutieren. Alle Details finden Sie im beigefügten Programm. Wer teilnehmen möchte, schickt bitte bis zum 9.7.2025 eine Mail an mich: alexandra.jaeger@fes.de.

Blog-Beiträge zur Gewerkschaftsgeschichte

In einem neuen Beitrag des FEShistory-Blogs wird die Rolle der Frau in der deutschen Gewerkschafts-bewegung des Kaiserreichs zum Thema gemacht. Am Beispiel von Paula Thiede wird dieses beschrieben. Zu Paula Thiede, nach der die Strasse vor der ver.di-Bundesverwaltung in Berlin benannt wurde und wo eine Stele an sie erinnert, finden sich auch auf einer ver.di-Seite im Netz Hinweise zu ihrer Person. Ein kurzer Film zu Thiedes Leben und der Frauen-Arbeitswelt jener Zeit findet sich ebenfalls dort.

Social Media - Gewerkschaften

In der Reihe "Geschichte wird gemacht" findet sich ein Podcast-Beitrag zum Thema "Generalstreik - Wie Gewerkschaften 1920 einen rechten Putsch verhinderten". Neben diesem zehnten Beitrag findet sich auch die Übersicht der vorherigen Podcasts.

Veranstaltungshinweis

Der Historiker Dr. Henning Fischer forscht derzeit zur Geschichte der Berliner Gewerkschaften von 1945 bis 1971, also zur Zeit des Kalten Krieges. Die Hans-Böckler-Stiftung und die Johannes-Sassenbach-Gesellschaft sind Förderer, das ver.di-Archiv oder auch das DGB-Archi im AdsD stellten Quellen zur Verfügung. Kollege Henning Fischer wird uns am 15. Juli 2025 von 18:00 bis 19:30 Uhr einen Zwischenstand zu den ersten Jahren dieses langen Zeitabschnitts geben und einen sehr interessanten Film aus dem Jahr 1949 zeigen, den er im Rahmen seiner Recherchen gefunden hat.

Eine richtige Einladung mit mehr Informationen werden wir später versenden. Trotzdem ist schon jetzt eine Anmeldung unter archiv@verdi.de möglich.

Social Media - Gewerkschaften

In diesen Tagen feierten zwei Persönlichkeiten der deutschen Gewerkschaftsbewegung runde Geburtstage: Heinz Kluncker (1925-2005) hätte am 20.02.2025 seinen 100. Geburtstag, Hans Böckler (1875-1951) am 26.02.2025 seinen 150. Geburtstag gefeiert.

Um an diese prägenden Gestalten zu erinnern, hat beispielsweise die Gewerkschaft ver.di, aber auch Stiftungen wie die HBS oder die FES Angebote geschaltet, die deren Wirken würdigen. In Auswahl seien sie hier zusammengestellt:

ver.di

Kluncker-Artikel: https://lmy.de/zByKK

HBS

Böckler-Podcast: https://lmy.de/WxyIq

Böckler-Film: https://lmy.de/rBHjm

Böckler-Comic: https://lmy.de/WZGCz

FES

Blog-Beitrag Heinz Kluncker: https://lmy.de/menww

Blog-Beitrag Hans Böckler: https://lmy.de/UVqok

Social Media - Gewerkschaften

Am 26.02.2025 hätte Hans Böckler seinen 150. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Tag gedenkt die Hans-Böckler-Stiftung ihrem Namensgeber. Der Film, in dem unter anderem Böcklers Rolle bei der Ausgestaltung der Mitbestimmung in Deutschland beschrieben wird, ist nun erreichbar. Hier geht es zur Startseite.

Blog-Beiträge zur Gewerkschaftsgeschichte

Mit Theodor Yorck (1830-1875) starb vor 125 Jahren ein Vordenker des Gedankens einer Einheitsge-werkschaft. Auf einem Gewerkschaftskongress 1872 erklärte er, "daß die Kapitalmacht alle Arbeiter, gleichviel ob sie konservativ, fortschrittlich-liberal oder Sozialdemokraten sind, gleichsehr bedrückt und ausbeutet" und es die heiligste Pflicht der Arbeiter sei, "allen Parteihader beiseite zu setzen, um auf dem neutralen Boden einer einheitlichen Gewerkschaftsorganisation die Vorbedingung eines erfolgreichen kräftigen Widerstandes zu schaffen, die bedrohte Existenz sicherzustellen und eine Verbesserung ihrer Klassenlage zu erkämpfen."

Das Leben und Wirken Yorcks schildert ein Blog-Beitrag des Archivs der sozialen Demokratie (Volltext).

Digitalisat des Monats (12/2024)

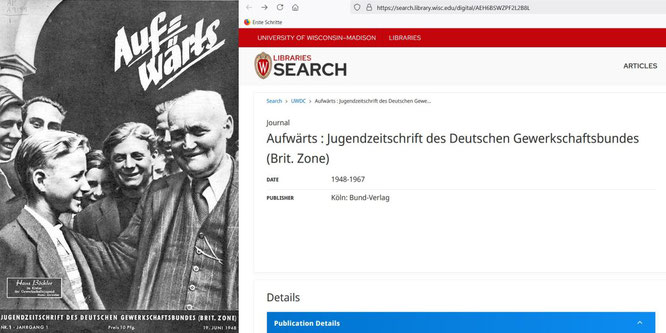

Auf den Webseiten der University of Wisconsin werden seit Jahren die Retrodigitalisate von "Aufwärts. Jugendzeitschrift des Deutschen Gewerkschaftsbundes" der Jahrgänge 1948-1955, 1960-1963 und 1966-1967 angeboten. (Volltext)

Unter "Germany under Reconstruction" finden sich beispielsweise weitere retrodigitalisierte Quellen dieser Jahre. Darunter finden sich einige gewerkschaftsgeschichtliche Publikationen. Ein "Stöbern" im Angebot der UoW, auch in anderen Bereichen, lohnt sich also.

Allen Besucher_innen der Website der Johannes-Sassenbach-Gesellschaft ein gutes 2025!!!

Blog-Beiträge zur Gewerkschaftsgeschichte

Seitens des Archivs der sozialen Demokratie (AdsD) erschien dieser Tage ein neuer Blog-Beitrag mit gewerkschaftshistorischen Schwerpunkt: vor 50 Jahren erfolgte die Initialzündung für die Bildung von Interregionalen Gewerkschaftsräten (IGR). Der Blog-Beitrag findet sich unter:

https://www.fes.de/archiv-der-sozialen-demokratie/artikelseite-adsd/interregionaler-gewerkschaftsrat

JSG intern

Am 24.10.2024 fand die Mitgliederversammlung der Johannes-Sassenbach-Gesellschaft statt. Neben den Berichten des Vorsitzenden und Schatzmeisters wurde Dr. Hartmut Simon, der dem Vorstand der JSG seit "Urzeiten" angehörte, in den Ruhestand verabschiedet. Als Nachfolgerin wurde Birgit Ladwig zur stellvertretenden Vorsitzenden der JSG gewählt, die ab 01.11.2024 auch seine Aufgaben im ver.di-Archiv übernimmt.

Digitalisat des Monats (10/2024)

Wenn aber die Schule dem Kinde vom ersten Tage an statt Nationalismus eine verständige Heimatliebe, statt Völkerhaß Verständnis für andere Völker, statt Kriegsbegeisterung Friedensliebe einpflanzen würde, so könnten die bösen Keime nicht zur Entwicklung gelangen.

Dies schrieb Johannes Sassenbach in der Einleitung zur Broschüre "Schule und Weltfrieden", die 1930 über eine Internationale Sommerhochschule der Lehrer im IGB 1929 erschien. Auch einen Aufsatz zum Thema "Der Internationale Gewerkschaftsbund und der Weltfrieden" steuerte er bei.

Die Broschüre war zunächst Bestandteil der Bibliothek von Johannes Sassenbach, wie ein ExLibris zeigt. Diese Bibliothek, die dem Ortsausschuss des ADGB in Berlin übereignet wurde, raubte nach 1933 das Parteiarchiv der NSDAP. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die Broschüre in der Bibliothek des DGB-Archivs in die Gewerkschaftsbewegung zurück.

Im Volltext wird die Broschüre jetzt von der Johannes-Sassenbach-Gesellschaft angeboten.

Social Media - Gewerkschaften

In einem neuen Podcast-Beitrag in der Reihe "Geschichte wird gemacht" wird unter dem Titel "Keine Demokratie ohne Gewerkschaften - 75 Jahre DGB". Hier finden sich neben dem 46-minütigen Beitrag zahlreiche Links zu ähnlichen Angeboten.

Blog-Beiträge zur Gewerkschaftsgeschichte

Anläßlich des 75. Jahrestages der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am 13.10.2024 wurde vom Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) der FES der Beitrag "Für die Verteidigung der demokratischen Einrichtungen, auf denen unser Wohl beruht ..." - Die Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 13. Oktober 1949" im FES-Blog freigeschaltet.

Im AdsD befindet sich seit Februar 1995 das DGB-Archiv als Sonderarchiv. Mit seiner Nutzung, wie auch der im AdsD selbst befindlichen Archivbestände vieler Einzelgewerkschaften, läßt sich die Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung nach 1945 wirklich nachzeichnen.

Social Media - Gewerkschaften

Der Relaunch von www.gewerkschaftsgeschichte.de ist geschafft – auch wenn es an der einen oder anderen Stelle noch geringfügiger Ergänzungen, Korrekturen etc. bedarf.

Dieter Pougin, Leiter des Referates "Gewerkschaftliche Erinnerungskulturen" der Hans-Böckler-Stiftung, bei der die Website gepflegt wird, schrieb in einer EMail:

"Ab heute erscheint das Geschichtsportal in einem neuen Gewand. Und mehr noch: Die Geschichte der Gewerkschaften wurde fortgeschrieben und um die Epoche „Krisenzeiten“ (2016-2023) ergänzt. Unter Themen finden sich neue lesens- und wissenswerte Beiträge zur gewerkschaftlichen Gender-, Migrations-, Tarif- sowie Europa- und internationalen Politik. Zudem wurde das Themenfeld „Gewerkschaften und Sozialstaat“ überarbeitet und der Frage nach dem gewandelten Verhältnis zwischen Gewerkschaften und den neuen sozialen Bewegungen nachgegangen (damit wurden inhaltliche Empfehlungen der Kommission „Erinnerungskulturen der sozialen Demokratie“ umgesetzt). Für Forschungsinteressierte bietet „Forschung und mehr“ Publikationen über gewerkschaftspolitisch relevante Themen an (die Webunterseite der Kommission „Erinnerungskulturen…“ wurde hier integriert). Und schließlich können alle Folgen des Podcasts „Geschichte wird gemacht. Erinnern. Verstehen. Gestalten.“ direkt über das Geschichtsportal abgerufen werden."

Social Media - Gewerkschaften

In einem neuen Podcast-Beitrag in der Reihe "Geschichte wird gemacht" sprechen Michael Schneider und Reiner Tosstorff über die Rolle Wilhelm Leuschners im Nationalsozialismus: "Ein Leben für die Demokratie - Warum wir Wilhelm Leuschners Kampf gegen die Nazis nicht vergessen dürfen".

Social Media - Gewerkschaften

In einem neuen Podcast-Beitrag in der Reihe "Geschichte wird gemacht" sprechen Michael Schneider, Isabell Senff, Uwe Fuhrmann und Beate Bockelt über das Thema "Hoch die Solidarität": Frauen im Kampf um ein mitbestimmtes Leben und Arbeiten.

Digitalisat des Monats (07/2024)

Der gewerkschaftliche Widerstand ist Teil der Opposition gegen die nationalsozialistische Herrschaft 1933-1945. Im Rahmen der Edition "Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert" erschien vor 25 Jahren der Band "Die Gewerkschaften im Widerstand und in der Emigration 1933-1945" (bearb. v. Siegfried Mielke und Matthias Frese). Neben zentralen Quellen jener Jahre bietet auch eine etwa 70-seitige Einleitung einen Einblick in den Forschungsstand jener Zeit. Das Archiv der sozialen Demokratie hat den Band digitalisiert und bietet in frei zugänglich an:

Link: https://library.fes.de/pdf-files/bibliothek/bestand/7759332/b85_366_5.pdf

Digitalisat des Monats (07/2024)

Die Kongress-Protokolle und Geschäftsberichte des Deutscher Gewerkschaftsbundes bieten grundlegende Informationen über die gewerkschaftliche Politik der letzten 75 Jahre. Diese zentralen Publikationen bieten aber in Papierform leider keinen Zugang über Register, ein nur mühsames Erschliessen über Inhaltsverzeichnisse. Neben den Rechenschaftsberichten der einzelnen Vorstands-bereiche bzw. der ihnen zugeordneten Abteilungen werden auch die angenommenen Anträge des am Anfang des Berichtszeitraums stehenden DGB-Bundeskongresses aufgelistet.

Um den Gehalt dieses Quellenmaterials für die Forschung aufzuzeigen, liegt hier der DGB-Geschäfts-bericht 1990-1993 digitalisiert und OCR-bearbeitet vor. In diesen Zeitraum fällt die deutsche Einheit, die auch für die gewerkschaftliche Politik jener Jahre zentrale Bedeutung hatte.

Volltext: https://arbeiterbewegung-digital.de/pdf/dgb-buvo_gber1990-1993_hw.pdf

Social Media - Gewerkschaften

Ein neuer Podcast-Beitrag in der Reihe "Geschichte wird gemacht" sprechen Michael Schneider und Eike Windscheid-Profeta für die HBS zum Thema "Über 100 Jahre Acht-Stunden-Tag – Wird’s Zeit für weniger Arbeit?".

Blog-Beiträge zur Gewerkschaftsgeschichte

Im Blog "FEShistory" findet sich jetzt der Beitrag "Deutsche Gewerkschaften und Grundgesetz, 1945-1949. Teil 2: Gewerkschaftliche Neuordnungsvorstellungen und Verfassungsgebung".

Blog-Beiträge zur Gewerkschaftsgeschichte

Hier soll regelmäßig auf neue Blog-Beiträge zur Gewerkschaftsgeschichte aufmerksam gemacht werden. Ein Blog, in dem oft solche Kurzartikel erscheinen, ist "FEShistory". Beispielsweise erschien kürzlich der Beitrag "Deutsche Gewerkschaften und Grundgesetz, 1945–1949. Teil 1: Vom Wieder-aufbau zum Tarifvertragsgesetz".

Social Media - Gewerkschaften

In Podcasts bietet die Hans-Böckler-Stiftung Einblicke in gewerkschaftsgeschichtliche Themen. Die ersten beiden Beiträge befassen sich mit den Themenschwerpunkten "Tarifvertragsgesetz 1949" und "Gewerkschaften und Demokratie". Die Startseite findet sich unter folgender Web-Adresse.

https://geschichtewirdgemacht.podigee.io/

Es ist möglich die Podcasts zu abonnieren und so keine neue Folge zu verpassen.

Neuerscheinung

Bereits im November 2023 erschien im Verlag J.H.W. Dietz Nachf. der Sammelband "Gender Pay Gap. Vom Wert und Unwert von Arbeit in Geschichte und Gegenwart". In der Leseprobe findet sich auch das Inhaltsverzeichnis.

Eine Rezension zum Buch findet sich im "Archiv für Sozialgeschichte".

Neuerscheinung

Im Februar 2024 erschien bei Campus "'Wenig zu bestellen' in Wolfsburg? IG Metall und Betriebsrat im Volkswagenwerk (1945-1975)". In der Leseprobe findet sich auch das Inhaltsverzeichnis.

Digitalisat des Monats (12/2023)

Vor über 100 Jahren erschien im Januar 1923 die Untersuchung "Umfang der Frauenarbeit in der deutschen Textilindustrie". Der Deutsche Textilarbeiter-Verband gab sie in Auftrag. Es finden sich statistische Erhebungen jener Zeit über die soziale und wirtschaftliche Lage sowie die Familienverhältnisse der in der deutschen Textilindustrie beschäftigten verheirateten und verheiratet gewesenen Frauen. Viele damalige Probleme bestehen noch heute.

Der Volltext findet sich unter: https://www.arbeiterbewegung-digital.de/pdf/1923-frauenarbeit.pdf

Digitalisat des Monats (11/2023)

Vor über 150 Jahren tagte der Gewerkschaftskongress in Erfurt. Am 17. Juni 1872 wurde am dritten und letzten Kongresstag ein von Theodor Yorck (1830-1875) eingebrachter Antrag verabschiedet, in dem gefordert wurde, "auf dem neutralen Boden einer einheitlichen Gewerkschaftsorganisation die Vorbedingung eines erfolgreichen kräftigen Widerstandes zu schaffen, die bedrohte Existenz sicher zu stellen, und eine Verbesserung ihrer Klassenlage zu erkämpfen." Somit war dies wohl der erste Schritt zur Schaffung einer Einheitsgewerkschaft in Deutschland.

Das Protokoll wurde von arbeiterbewegung-digital.de digitalisiert und wird dort als Volltext (PDF) angeboten.

Neuerscheinung

Digitalisat des Monats (09/2023)

Das Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) veröffentlichte diese Tage die Publikation "Konservativer und gewerkschaftlicher Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Neue Forschungen zu Carl F. Goerdeler und Wilhelm Leuschner". In dem von Stefan Müller herausgegebenen Sammelband werden in vier Beiträgen die "Verbindungen zwischen konservativem und gewerkschaftlichem Widerstand gegen den Nationalsozialismus" herausgearbeitet.

Die Publikation, die auch in Kürze als Printexemplar bei der FES bestellbar sein sollte, ist bereits jetzt als digitale Ausgabe zugänglich.

Digitalisat des Monats (07/2023)

Stephan Born (1824-1898) war Gründer der "Allgemeinen Deutschen Arbeiterverbrüderung". Die erste überregionale gewerkschaftliche Organisation deutscher Arbeiter entstand vor 175 Jahren. In seinen "Erinnerungen eines Achtundvierzigers", die 1898 in seinem Todesjahr erschienen, beschrieb Born die Ereignisse jener Zeit. Im Internet Archive findet sich die Autobiographie im Volltext.

Bibliothek Sassenbach - digital

Die "Gewerkschaftlichen Monatshefte" (GMH) waren von 1950 bis 2004 das theoretische Diskussions-organ des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Durch die Autorenschaft vieler Gewerk-schafter_innen aus den Einzelgewerkschaften bot sich aber ein Stimmungsbild für die gesamte deutsche Gewerkschaftsbewegung. Hinzu kamen Artikel von Wissenschaftler_innen verschiedener Fachgebiete und Vertreter_innen unterschiedlicher gesellschaftlicher Organisationen. Die Bibliothek der FES bietet alle Jahrgänge digital seit Jahren an. Die URL lautet: http://library.fes.de/gmh/index.html

Hans-Otto Hemmer, letzter Chefredakteur der GMH und ehemaliger Vorsitzender der Johannes-Sassenbach-Gesellschaft schrieb: "Im Laufe der mehr als fünf Jahrzehnte ihres Erscheinens haben die Chefredakteure Walter Pahl, Richard Becker, Walter Fabian, Gerhard Leminsky und Hans-Otto Hemmer die Zeitschrift geprägt; unzählige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politikerinnen und Politiker, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und viele andere haben zu zahllosen Themen und in vielfältigen Wissensgebieten publiziert - getreu dem Motto, das der Gründungsvorsitzende des DGB, Hans Böckler, der Zeitschrift auf den Weg gegeben hatte: 'Die Gewerkschaftlichen Monatshefte sollen ein Diskussionsorgan sein, in dem Gewerkschafter und Vertreter der Wissenschaft, Vertreter unseres Sozialpartners wie des öffentlichen Lebens Gelegenheit haben, in eingehender Diskussion zur Lösung der Wirtschafts- und Sozialprobleme beizutragen.'"

Bibliothek Sassenbach - digital

Die Bibliothek der FES bietet seit Jahren die "Chronologie der deutschen Gewerkschaftsbewegung von den Anfängen bis 1918" zur Nutzung an. Das von Dieter Schuster (1927-2019), dem ehemaligen DGB-Archivar, erstellte Hilfsmittel ermöglicht es Forschenden, chronologisch direkt zu gewerkschafts-geschichtlichen Ereignissen zwischen 1794 und 1918 vorzustossen. Alternativ ermöglichen Personen- und Ortsregister, auch auf diesen Wegen direkt zu den Fundstellen zu gelangen. In einem Vorwort erläutert Rüdiger Zimmermann, ehemaliger Leiter der Bibliothek der FES, das Werk und stellt Dieter Schuster vor.

Digitalisat des Monats (05/2023)

Am 2. Mai 1933 besetzten die Nationalsozialisten Gewerkschaftseinrichtungen im gesamten Deutschen Reich. Sie zerstörten dabei Mobiliar und Aktenmaterial der Gewerkschaften. Gewerkschafter_innen zahlten für ihre Überzeugungen allzu oft mit Leib und Leben.

2020/ 2022 veröffentlichten DGB und FES in Kooperation die Publikation "In die Illegalität gedrängt. Zur Flucht gezwungen. Ermordet", in der die Ereignisse jener Tage von Michael Schneider wissenschaftlich eingeordnet und in Kurzbiografien Gewerkschafter_innen dieser Verfolgungszeit vorgestellt wurden. Die Publikation ist im Volltext (PDF) auf den Seiten der FES zu finden.

Digitalisat des Monats (04/2023)

Im "Internet Archive" (https://archive.org/) findet sich die Liedersammlung "Grubenklänge" der Gewerkschaft der Zeche Wiesche in der Nähe von Mülheim an der Ruhr im Volltext (versch. Formate). Die Sammlung erschien 1840, also vor 183 Jahren!

Bibliothek Sassenbach - digital

In unregelmäßigen Abständen wird hier ab sofort unter "Bibliothek Sassenbach - digital" auf digitale Angebote im Internet verwiesen, die für die Erforschung von Gewerkschaftsgeschichte hilfreich sein könnten.

Den Anfang macht das "FDGB-Lexikon", das 2009 als Buch erschien und später von der Bibliothek der FES in digitaler Form über das Netz zugänglich gemacht wurde:

FDGB-Lexikon. Funktion, Struktur,

Kader und Entwicklung einer Massenorganisation der SED (1945-1990). Hg. von Dieter Dowe, Karlheinz Kuba und Manfred Wilke. Bearb. von Michael Kubina.

Berlin 2009

Digitalisat des Monats (03/2023)

Im Nachgang zum "Internationalen Frauentag 2023" präsentiert die JSG die vor 100 Jahren publizierte umgearbeitete und ergänzte Auflage der Schrift "Die Arbeiterinnen und die Gewerkschaften", die von Adolf Braun verfasst wurde. Den Volltext findet man auf den Seiten von http://arbeiterbewegung-digital.de.

Digitalisat des Monats (02/2023)

Bereits vor über 100 Jahren wurde in einer Dissertation von 1922 darüber geforscht, ob Streiks auch in Betrieben, die als lebenswichtig klassifiziert werden, statthaft sind. In der juristischen Arbeit wurde auf gewerkschaftliche/ sozialdemokratische/ sozialistische Klassiker (z.B. von Carl Legien, Paul Umbreit, Karl Kautsky oder Rosa Luxemburg) und auf Zeitschriften der Gewerkschaftsbewegung (z.B. Korrespondenzblatt des ADGB) zurückgegriffen.

Die Fragestellung existierte also bereits vor den aktuellen Diskussionen. Den Volltext der Dissertation hält wieder einmal das Internet Archive vor.

Social Media - Gewerkschaften

Auf YouTube (hier der Videobeitrag) findet sich die Podiumsdiskussion zur Gewerkschaftsgeschichte, bei der am 12.10.2022 der Abschluß der Arbeiten der Kommission "Erinnerungskulturen der sozialen Demokratie" Thema war. Zwischen 2018 und 2020 arbeitete man dort - auf Initiative der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) - dazu, wie Gewerkschaften und andere Vermittler sozialer Demokratie an ihre Geschichte erinnerten und erinnern.

Die Abschlussempfehlungen der Kommission finden sich auf den Seiten der Hans-Böckler-Stiftung (HBS).

Digitalisat des Monats (01/2023)

Im Internet Archive, einer grossen Sammlung von Volltexten verschiedener Formate, findet sich die Dissertation "Die älteste deutsche Gewerkschaft. Die Organisation der Tabak- und Zigarrenarbeiter bis zum Erlasse des Sozialistengesetzes", die Franz Klüss 1905 einreichte. Den Link zum Volltext findet man hier.

Neue Publikation

Ende 2022 erschien "Die verhandelte „Wende“ – Die Gewerkschaften, die Treuhand und der Beginn der Berliner Republik" von Christian Rau im Verlag Ch.Links. Auf 588 Seiten beschreibt der Autor gewerkschaftliche Positionierungen im Transformationsprozess jener Jahre. Unter anderem nutzte Rau für seine Arbeit Archivmaterial des DGB-Archivs und von Einzelgewerkschaften im Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) der FES. In der "Gegenblende", dem Debattenmagazin des DGB, findet sich eine kurze Beschreibung des Buches.

Ein Vortrag von Christian Rau findet sich auf YouTube. Auf den Seiten der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) wird ein Arbeitspapier der Kommission "Erinnerungskulturen der sozialen Demokratie", das Marcus Böick und Christian Rau zum Thema erstellten, vorgehalten.

Social Media - Gewerkschaften

Seit einiger Zeit findet sich auf den Seiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) der Podcast-Beitrag 20 "Die Geschichte der Gewerkschaften". In Gesprächen mit Dr. Jürgen Schmidt, Dr. Jule Ehms und Prof. Frank Deppe schlagen Anika Taschke und Albert Scharenberg den Bogen von der Entstehung der Gewerkschaftsbewegung als Arbeiterselbstorganisation Mitte des 19. Jahrhunderts, über ihre Rolle während der Novemberrevolution 1919 bis zu ihrer Bedeutung in der Bundesrepublik. Der Podcast mit allen 20 Folgen findet sich hier.

Neue Publikation

Auf der Homepage der German Labour History Association (GLHA) findet sich der Open-Access-Zugang zum zweiten Band der Schriften der GLHA, in der die Arbeit "Für eine europäische Geschichte der Arbeit. Italienische Migration in Turin und München, 1950–1975" von Olga Sparschuh vorgestellt wird. Sie erhielt für ihre Arbeit den Dissertationspreis der GLHA, der seit letztem Jahr den Titel "Thomas-Welskopp-Dissertationspreis" führt.

Digitalisat des Monats (12/2022)

Beginnend mit dem heutigen Tag wird man mehrmals im Jahr die Rubrik "Digitalisat des Monats" auf der Website der Johannes-Sassenbach-Gesellschaft vorfinden. Hier wird man (idR im PDF-Format) eine Publikation mit

gewerkschaftsgeschichtlichem Bezug finden. Den Anfang macht eine Fest-Zeitung der Litographen und Steindrucker, die 1897 - also vor 125 Jahren - erschien. Die Vorlage findet sich in der

Bibliothek im Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) der FES, das Digitalisat wurde für die JSG erstellt durch http://www.arbeiterbewegung-digital.de:

Neue Publikation

Als Band 57 der Reihe "Europäisch-jüdische Studien - Beiträge" erschien jetzt im Verlag De Gruyter Oldenbourg das von Jakob Stürmann verfasste Monographie "Osteuropäisch - jüdisch - sozialistisch. Untersuchung einer vergessenen Berliner Exilgruppe der Weimarer Republik". Die von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Dissertation, die inhaltlich starke gewerkschaftsgeschichtliche Bezüge hat, ist als Open-Access-Publikation im Volltext (PDF, EPUB) kostenfrei erhältlich:

Trauer um Karlheinz Kuba

Am 13. September 2022 verstarb Karlheinz Kuba. Die Johannes-Sassenbach-Gesellschaft verliert mit ihm einen ausgewiesenen Kenner der Geschichte der Gewerkschaften und ihrer Archive. 1933 in Berlin geboren, absolvierte er an der Humboldt-Universität zu Berlin ein Studium der Geschichte und der Archivwissenschaft. Seit Beginn der 1960er Jahre arbeitete er als Archivar, zunächst im Ostberliner Stadtarchiv, als stellvertretender Archivdirektor, seit 1965 dann als Leiter des Zentralen Gewerkschaftsarchivs des FDGB. Diese Funktion hatte er bis 1990 inne, bis zu jenem Zeitpunkt, der die Neuordnung des gewerkschaftlichen Archivwesens in der bald ehemaligen DDR einleitete. Kuba zählte zu jenen, die sich für den Erhalt des bis ins 19. Jahrhundert reichenden gewerkschaftlichen Archiv- und Bibliotheksgut engagiert einsetzten. Zunächst noch Archivar der im Oktober 1990 gegründeten Johannes-Sassenbach-Stiftung wurde er in der im August 1992 gegründeten Nachfolgeorganisation Johannes-Sassenbach-Gesellschaft aktiv. Von 2007 bis 2017 gehörte er dem Vorstand der Sassenbach-Gesellschaft als Beisitzer an. Kuba war vielfältig publizistisch aktiv, unter anderem als Mitherausgeber des Stadtführers zu den Berliner Gewerkschaftshäusern (2004) und des FDGB-Lexikons (2009).

Der Autor dieses Nachrufs konnte von Kubas umfassenden Kenntnissen als Doktorand profitieren – es war jene aufregende Phase zu Beginn des Jahres 1990. Die Bestände des FDGB-Archivs waren nun auch für Forscherinnen und Forscher aus West-Berlin und der Bundesrepublik problemlos zugänglich. Die Debatten des außerordentlichen FDGB-Kongresses Ende Januar/Anfang Februar 1990 wurden per Rundfunk live ins Archiv übertragen, Zeitgeschichte hautnah.

In den letzten Monaten war Karlheinz Kuba von schwerer Krankheit gezeichnet. Wir werden seinen Rat und seine sachliche, kollegiale Art vermissen und ihn in ehrendem Gedenken behalten.

Detlev Brunner (Vorsitzender)

Neue Publikation

Über Gewerkschaften in der Erinnerungskultur, von:

Berger, Stefan; Jäger, Wolfgang; Teichmann, Ulf (Hg.) (2022): Gewerkschaften im Gedächtnis der Demokratie. Welche Rolle spielen soziale Kämpfe in der Erinnerungskultur? Bielefeld: transcript (Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Band 197).

Den Beitrag "Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik. Der FDGB vor und nach 1990" hat Detlev Brunner verfasst. Hier geht's zum Link.

JSG intern

Die Mitgliederversammlung der JSG hat am 6. Dezember 2021 ihren Vorstand gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende, Prof. Dr. Detlev Brunner sowie seine Stellvertreter Dr. Hartmut Simon und Egbert Biermann (Schatzmeister). Als Beisitzerin und Beisitzer wurden Dr. Michaela Kuhnhenne, Karl-Heinz Biesold und Dr. Lothar Wentzel wiedergewählt. Als neuer Beisitzer ist Dieter Pougin als Vertreter des DGB in den Vorstand eingetreten.

Forschungsprojekt

„Berliner Gewerkschaften 1945-1961-1989“

Seit 2020 fördert die JSG zusammen mit den Gewerkschaften im Berliner DGB das Projekt „Berliner Gewerkschaften 1945-1961-1989“. Der Bearbeiter Dr. Henning Fischer

hat im November 2021 den Bericht zu einer Vorstudie vorgelegt. Er bietet die Grundlage für einen umfassenderen Antrag auf Forschungsförderung.

Dissertationsprojekt

Die JSG fördert das Dissertationsprojekt von Konrad Bunk: Leipzigs Stadtverwaltung in der Transformation der 1990er Jahre – Konzepte, Institution, Akteure –

Workshop "Transformation von unten"

Am 22. und 23. April 2021 fand der digitale Workshop "Transformation von unten. Neue Perspektiven auf den Einigungsprozess" statt. Veranstalter waren das Historische Seminar der Uni Leipzig, das leipziger Institut für Heimat und Transformationsforschung und die Johannes-Sassenbach-Gesellschaft. Unter anderem referiert Detlev Brunner zum Thema "Einfluss ohne Mitbestimmung? Gewerkschaftliches Handeln in der Transformationsphase der 1990er-Jahre".

Zum Tagungsbericht von Konrad Bunk

Die GEW und das NS-Erbe

Wie ist der Umgang der GEW mit den Hinterlassenschaften aus der Zeit des Nationalsozialismus einzuschätzen? Mit dieser Frage haben sich die Historiker Jörn-Michael Goll und Detlev Brunner vom Historischen Seminar der Universität Leipzig beschäftigt.

Gastbeitrag: Gewerkschaften im Prozess von Einheit und Transformation

Detlev Brunner zeigt in einem Beitrag auf bpb.de, dass die revolutionären Ereignisse in der DDR 1989/90 den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften völlig unvorbereitet trafen. Im Rahmen der wirtschaftlichen Transformation durch die Treuhandanstalt seien die Gewerkschaften nicht angemessen beteiligt worden. Es wird zudem aufgezeigt, welche Aspekte von der zeithistorischen Forschung in den Blick genommen werden sollten.

Diskussionsbericht: Gewerkschaftliche Zeitzeugen berichten über Wendezeit 1989/1990

Die Rolle der Gewerkschaften in den Wendejahren 1989/1990 findet selten Beachtung. Im Rahmen einer Diskussion der Johannes-Sassenbach-Gesellschaft haben ProtagonistInnen Ende September über ihre Erfahrungen als GewerkschafterInnen in der Wendezeit berichtet.

JSG kritisiert Pläne für„Archivzentrum SED-Diktatur“

Die Johannes-Sassenbach-Gesellschaft hat sich in einem Brief an die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag, Katrin Budde, gewendet. Der JSG-Vorstand kritisiert darin Pläne für die Gründung eines „Archivzentrums SED-Diktatur“.

Darin sollen neben den Stasi-Akten auch Bestände der zentralen DDR-Behörden, sowie das Archiv der SED und der Massenorganisationen der DDR untergebracht werden. Im JSG-Brief heißt es dazu, der Aufbau eines solchen Zentrums "hätte entweder zur Folge, dass gewachsene Archivbestände auseinandergerissen würden, oder, was noch befremdlicher wäre, dass Bestände, die keinesfalls unter dem Rubrum „Diktatur“ verortet werden können, in ein solches Zentrum einfließen würden. Ein solches Vorgehen halten wir ... für falsch." Die Erforschung der DDR-Geschichte werde eine zentrale Aufgabe der Zeitgeschichte bleiben; „der Aufbau eines ‚Archivzentrums‘ wird diese Aufgabe nicht fördern, er bleibt aus wissenschaftlichen und archivarischen Gründen fragwürdig.“